这篇论文提供了一个对待动物的相对另类的视角:从人类为了制服动物所发明的工具凸显出动物的反抗,理解人类是如何靠通过知识生产和动物自身的活力来施展权力的。许多人,包括不少动物保护者常会将动物形容为「无声」的,需要人类作为其发声的对象。但动物绝对不是「无声」的,只是人们更愿意漠视它们释放的信号,就如人们习惯性地忽略陌生儿童的啼哭一样。过去一段时间我越发认为「感知主义」,即认为任何有感知的生物都值得道德考量,因此将其视为资源、资产、实验工具是不道德的一种立场,并不足以拯救动物——尤其是当人类也将同类视为资源、资产和实验工具,且在工业化和虚拟化的进程中成为默认的社会组织方式。非人类动物个体是否会感到疼痛或受苦似乎不足以对一个可以无视同类痛苦的物种产生太大的影响。同情心本身也不足以使人类做出行为上的改变——哪怕这些改变,例如减少肉类的摄入,对人类几乎没有损失,甚至对自身健康和后代是有益的。动物反抗这一视角的论文可以说是「当福柯遇上动物」,包括本文作者,澳大利亚社会和政治理论学家Dinesh Joseph Wadiwel在内的学者将福柯的「生命政治」(biopolitics)延伸到了动物的身体上。他放下了“动物是否会受苦”这个问题,而是从权力关系的角度来体现一种不公平性。

引言

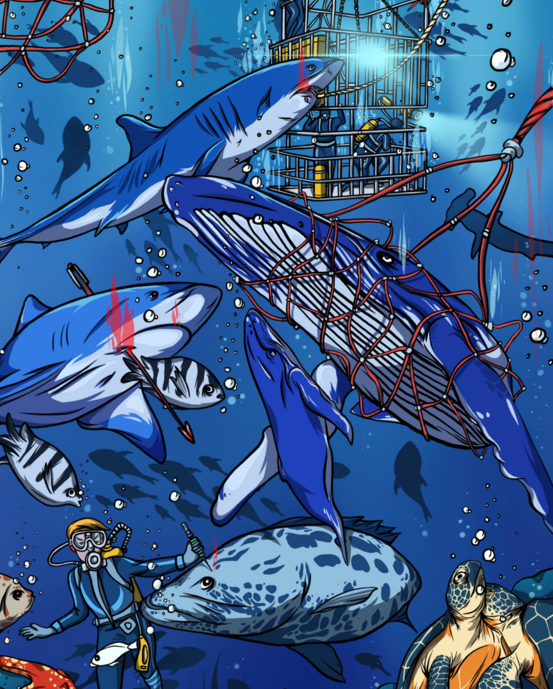

2010年,总部设在英国的组织Fishcount.org.uk发布了一份突破性的报告,估计出每年因商业捕捞而死亡的野生海洋动物总数。部分国家和国际组织已经提供了关于商业捕鱼数量的数据;但是,在此之前的数据,如联合国粮食和农业组织的数据,都将海洋动物按重量而非按数量呈现,从而在公众视野中掩盖了被人类利用的海洋动物的实际数量。根据他们的研究,Fishcount.org.uk和报告的主要作者Alison Mood提出了一个彻骨的统计数字:每年有0.97到2.7万亿条野生鱼被商业捕捞所屠杀。在一份后续报告中,Mood和Phil Brooke试图估计每年因水产养殖而被杀死的鱼的数量:他们在2012年的估计是每年37至120亿条。(为了更清晰地看待这些数字,联合国粮食和农业组织的数据表明,2010年有630亿陆地动物被屠宰供人类食用,这个数字在刚刚过去的一年里可能接近700亿)。这些数字不包括全球通过休闲捕鱼类活动所捕获的大量鱼类。

我们知道,全球将海洋动物作为食物使用的趋势将会增加。在过去的五十年里,世界人均鱼类消费或多或少翻了一番(从每人每年9.9公斤到19.2公斤),这意味着不仅有更多的鱼会被人杀死来养活全球更大的人口,而且人类平均每人吃的鱼也比以前更多。围绕工业化野生鱼类捕捞的疑虑,尤其是呈指数级增长的人类利用所带来的影响,亦是环境问题的焦点之一。联合国粮食和农业组织称,2011年,「估计有28.8%的鱼类资源在以生物上不可持续的水平被捕捞」。难怪诺贝尔奖获得者Paul Crutzen在提出「人类世」这一地质时期时,单独将机械化捕鱼作为人类在地球范围内产生重大影响的例子。Crutzen在2002年曾指出:「渔业在上升流海洋区域移除了超过25%的初级生产,在温带大陆架移除了35%」。人类的野生鱼类捕捞显然占据了全球所有鱼类捕捞的最大比例;然而,工业化捕捞正在从机械化捕猎转为水产养殖背景下的密集型鱼类养殖。自20世纪90年代以来,水产养殖的利用量猛增(年增长率约为9.5%),如今,在所有人类所杀的鱼中,养殖鱼占有相当大的比例,约占所有被屠宰的鱼的42%。今天,鱼类养殖业在全球范围内已经超过了牛肉养殖业,成为动物蛋白的来源之一。水产养殖——工厂化的鱼类生产——似乎被定位为全球食品供应中的一个基本要素。

工业化渔业中的福利状况令人恐惧。尽管该行业规模巨大,却几乎没有证据能够表明捕鱼的实际操作中采取了重要的福利预防措施,以减少人类使用鱼类时鱼类所遭受的痛苦经历。与休闲和工业捕鱼有关的操作中存在许多的福利问题已经被公开记录了下来,包括绳钓渔法、渔网捕鱼以及由捕获和运输活鱼所导致的创伤。然而,在大多数捕鱼活动中,用来屠宰鱼类的行业实践已为我们提供了最有说服力的证据,足以让人了解到目前人类使用的鱼类可得到的基本福利保护之低。到目前为止,渔业最普遍的屠宰方式是窒息死亡,即鱼被暴露在空气中,因身体缺氧而缓慢死亡。通常,在这种方式下,鱼的死亡过程要经历很长一段时间。研究表明,直到被击昏之前的时间——即鱼在失去知觉之前所遭受痛苦的时间——是相当漫长的。虹鳟鱼需要经过大约15分钟的窒息后才会被击昏;鲷鱼25分钟,鲈鱼60分钟。将活鱼放在碎冰上的普遍做法也好不到哪儿去;这么做反而可能进一步延长鱼被有效击晕的时间。研究表明,使用这种方法击晕鳟鱼需要28到198分钟;三文鱼60分钟,鲷鱼20到40分钟。作为屠宰过程的一部分,许多鱼都需要被活取内脏。在被取内脏期间和之后,一些鱼仍然会继续活着;一项研究表明,被取内脏鱼的致昏时间在25到60分钟之间。使用二氧化碳使鱼类致昏可能会加快昏迷时间。但这也可能导致「快速而剧烈的反应,例如反复游动、试图从浴缸中逃出以及在电晕前出现异常活动」。在某些情况下,海洋动物可能需要相对较长的时间才能被二氧化碳致昏;例如鳗鱼的109分钟。许多鱼在上船之前被网、鱼钩或其他鱼间接杀死或伤害(我将在下面讨论)。然而,作为杀戮过程的一部分,许多形式的痛苦是直接、有意地强加给鱼的,通常是作为在过程结束时能生产出满足市场要求的商品(即鱼肉)的一种手段。一个例子是将鱼腮切开后,再将活鱼放回水中。这种手段利用鱼在活着时的跳动的心脏来冲洗体内的血液,据说可以在味道和外观方面产生更理想的鱼肉。就鳗鱼而言,通常的做法是将它们放入盐水浴中「脱泥」(deslime)——一种让鳗鱼极度反感的过程——然后再活取出内脏。整个折磨过程大约需持续20分钟。

即便这些惨绝人寰的行径是渔业的重要组成部分,保护动物活动家、学者和从业人员所面对的倡导挑战仍然是十分艰巨的。虽然法律为许多经常被用作食物的陆地动物提供了保护,但鱼类却没有同样的保护。从某种程度上,该情况是人们对鱼是否有能力受苦或至少这种受苦是否重要缺乏共识的结果。人们已经认识到用于食物、实验和娱乐的陆生动物可能会在人类手中遭受痛苦,这影响了旨在最大限度减少这种痛苦的福利法律和法规。反过来,这又影响了动物倡导者代表陆地动物提出的倡导论点,通常涉及到如何在动物痛苦与人类效用之间做出权衡。就鱼类而言,因为鱼类受苦并没有得到普遍的接受,这反过来又影响了倡导活动,拥护者被迫首先争辩说鱼确实能受苦(因为这是有争议的),然后,再争辩说要采取最低限度(通常是非常最低限度)的福利措施来减轻这种巨大的痛苦。

这种情况——倡导者必须先争辩说鱼会感到疼痛,因为这种知识不是理所当然的——至少部分是由于对鱼类痛苦的科学不确定性导致的结果。已经有许多科学研究表明有些鱼确实会感到疼痛,而且这会对福利有重大的影响。例如,2003年,Lynne Sneddon和她的同事对虹鳟鱼进行了实验。他们观察到(鱼类)对潜在痛苦经历所产生的反感行为,还观察到给鱼服用吗啡能显著减少其与疼痛相关的行为。这些研究以及它们所引发的问题进一步由Sneddon的合作者,研究人员Victoria Braithwaite在她2010年的著作《鱼能感到痛吗?》得到了展开。对于这一观点,其他科学家也一直在争论,也许是作为对笛卡尔的观点的响应,即认为动物只是一种自动机器(bête-machine),鱼不会感到痛苦,只会对刺激做出反应。在2012年,James D.Rose和他的同事对鱼可否像人类一样经历疼痛的观点提出了异议。研究者认为:“即使鱼是有意识的,也没有必要假设它们具有和人类类似的疼痛能力。总体而言,已研究的行为和神经生物学证据表明,鱼类对伤害性刺激的反应是有限的,鱼类不太可能感到疼痛。”

科学界对鱼类是否感到疼痛的不确定性,再加上公众对维持现有捕捞方式的依赖,使得鱼类福利领域产生了某种有点反常的沉默。在鱼类受苦问题上缺乏一致的共识导致无所作为。它限制了决策者采取决定性的措施来减轻鱼类痛苦。就如Celeste Black所指出的:「在鱼类遭受痛苦的基本问题上缺乏共识可能会被用作将鱼类排除在动物福利法范围之外的理由」。对于动物倡导者,我认为现在我们该如何应对人类施加在鱼类身上的大规模暴力存在着一种战术困境。我们已经知道,人类利用陆地动物作为食物的全球性扩张已成为一项重大的伦理和政治挑战。人类越来越多地使用动物的现实,工业化的(动物)繁殖、控制和屠宰的扩大,再加上决策者——实际上是大多数人——对减少动物使用的有限意愿,意味着有利于陆地动物的变化的前景依然渺茫。正如Sue Donaldson和Will Kymlicka坦率地指出:「在可预见的未来,我们预计每年都会有越来越多的动物被饲养、限制、折磨、剥削和杀害以满足人类的欲望」。对于海洋动物来说,情况看起来更加严峻:世界人均对鱼类的需求不断增长、工业化水产养殖呈指数级扩张,以及公众对鱼类痛苦问题的有限共识,所有这些都表明,在全球人类消费改变为更依赖于鱼基蛋白质的需求面前,鱼类的生活状况将继续处于次要地位。

正是考虑到这一点,在本文中,我至少是直接地放弃了鱼是否会受苦的问题——转而专注于理解「鱼会抵抗吗?」这个问题的潜力。我对抵抗的兴趣在于,它为政治能动性(political agency)提供了一种不同的考量模型。如果我们依据动物的感知来赋予其在道德上的认可,那我们便会认为道德价值取决于一些与生俱来的与感知相关的能力(例如感受痛苦或体验情绪的能力)。一些经典的支持动物的方式是试图展示其与生俱来的能力以「奠定」这种道德认可。例如彼得·辛格的经典著作《动物解放》使用了功利主义对待痛苦的方式作为衡量与动物相关的道德主张的基础;汤姆·里根的《为动物权利辩护》认为,就动物是「生命的主体」而言,它们具有内在的道德价值;玛莎·努斯鲍姆(Martha Nussbaum)将能力(capability approach)应用于动物,认为动物有自己的茁壮成长的需求,而我们必须认识到这一点。与这些方法相对的是,我对抵抗的研究兴趣在于,它描述了一种不需要以先天能力或价值为基础的政治能动性。如果我们考虑抵抗——例如,人类用政治动员反对一个极权独裁者——我们一开始并不关心是否需要承认那些反抗者的道德价值;相反,我们感兴趣的是那些抵制者是如何卷入权力关系的。这种对抵抗的理解直接来自于福柯建立的理论,即抵抗始终要与权力联系起来理解(尽管正如我在本文中所讨论的,在这种理解的基础上还有进一步发展的余地);权力描述了争端的存在。对于福柯来说,权力涉及的是:

流动和暂时的抵抗点,(它们)在不断变化的社会中产生裂痕,破坏团结并影响重组,在个人本身之间产生沟壑,将他们分割并改造他们,并在他们的身体和思想中划出不可简化的区域。

福柯将权力视为一种力量之间的摩擦性较量,这使得权力关系中的抵抗因素可以被理解为「主动地」(agentially)参与到权力关系中,而不必证明那些抵抗者是否拥有值得道德认可的能力(语言、理性、受苦等)。在框架中保持权力的动态,意味着在某些方面,只需理解有权力就必有阻力就足够了。关注权力关系及其中的抵抗也使我们能够质疑这些权力关系是否是「公正」的关系,尤其是当这些关系是充满暴力的。因此,当我们考虑对权威的政治抵抗时,我们经常会问这种抵抗是否合理,以及抗议者对权力的反应如何。考虑抵抗引发了社会正义的问题,也许不需要考虑抵抗者是否具有我们必须在道德伦理上承认的与身俱来的能力(例如受苦的能力)。

在本文中,我的目的是探讨将鱼类抵抗概念化能否为重新构建人类对海洋动物的暴力提供一些机会,以及它是否提供了不同的宣传工具。我在这里非常笼统地使用「鱼类」这个词来描述「海洋动物」。其他人在别处讨论了在海洋动物类别(水生哺乳动物、脊椎动物和水生无脊椎动物)之间做出区别的技术性困难,以及不同的动物是否应得到不同的福利考虑。为了与我广泛的概念性问题保持一致,我将暂停讨论海洋动物的分类以及这些差异是否意味着理解抵抗时需要做出区分。但我的主要关注点是作为工业化捕鱼对象的鱼类。我不会从对鱼的观察性研究中「证明」鱼会通过已观察的,且经过规范性定义的行为来进行抵抗。正如我在下一节中所讨论的,我面临的部分挑战是将鱼类抵抗作为一个「认识论的问题」来解决;也就是说,我们如何构建人类对鱼类的知识,以及这如何塑造了我们认为是「可知的」和「可能的」。在文章的第二部分,我探讨了动物研究中现有的对抵抗的讨论。我特别将抵抗的「自主」模型视为一种让我们有希望理解鱼类的模型。最后,我将这种自主抵抗模型应用于三种捕捞技术:鱼钩、大型围网和水产养殖。我认为这些技术,它们的存在,是针对鱼类具有创造性的抵抗而形成的,强调出鱼类确实会抵抗,并开辟了一种不同的方式来概念化动物的抵抗力。

鱼类抵抗的认识论:鱼其实想死

为了理解鱼类的抵抗,我们似乎先得关注「认识论」这一问题,接着是「认识论暴力」这一概念。在某些方面,「鱼会反抗吗?」这个问题只能通过讨论认识论的问题来回答;我们「知道」什么,以及我们「知道」的东西如何限定了什么是可能的。在这里,我将把「认识论」视为一种知识或真理的体系:正是在真理体系的范围内,我们可以验证陈述是真的还是假的,并且真理体系给予了我们看待和理解世界的方式。认识论的一个例子是围绕科学方法建立的知识体系,它依赖于对世界和现象进行系统和重复的观察,并在这些观察的基础上将什么可能是真实的进行理论化。认识论的一个相关考虑是,我们如何表达(frame)某个特定的问题,这个表达如何同时定位行动者,以及这个表达如何在任何特定的背景下促成什么是可能的和什么是不可能的。

这种对认识论的理解,也就是先去理解我们所知道的「真理」的轮廓、动态和影响,而不是寻求验证什么本身是「真理」,是一种明确的福柯式观点,它将认识论理解为社会和政治相互辩驳的过程。这种福柯式方法提供了一种途径去理解和重构所谓「科学的」方法,即通过经验观察逐步完成对真实事物的记录(例如,通过实验最终确定鱼是否感到疼痛),使我们能够理解「知识」决定了什么是可能的,包括什么是可以思考的:

我关心的并不是......如何描述知识是朝着客观的,能让如今的科学最终得以被认可的方向发展;我试图揭示的是认识论领域,即知识的认识论,在这种认识论中,知识被设想为是除了与所有参照其理性价值或其客观形式的标准有关以外,以其积极性为基础,从而表现出一种并非其日趋完美的历史,而是其可能性条件的历史。I am not concerned ... to describe the progress of knowledge towards an objectivity in which today’s science can finally be recognized; what I am trying to bring to light is the epistemological field, the episteme in which knowledge, envisaged apart from all criteria having reference to its rational value or to its objective forms, grounds its positivity and thereby manifests a history which is not that of its growing perfection, but rather that of its conditions of possibility.

在这里,福柯的方法的重点不是通过知识与某一客观真理潜在的「接近度」来分析知识或知识的历史。恰恰相反,福柯更感兴趣的是理解一种真理的政权是如何制约可能性的,并且在同时又是如何影响权力关系的。

这种方法对于解读人类与鱼类的权力关系是非常有用的。正如我在上文所讨论的,在考虑被人类利用的鱼是否应享有福利时,其中一个争议点是目前关于鱼是否受苦的科学辩论。考虑这其中的认识论的表达是很重要的。因为鱼的痛苦成了一个问题,在我们人类决定采取行动之前,我们需要科学家来回答这个问题——这显示出了一种表达上的问题,这种表达意味着——直到验证了鱼确实在受苦,向鱼提供福利是不可想象的,或者停止捕鱼是不可想象的。

也许更值得关注的是,这种表达营造出了表面上的理性立场,但这些立场在某些方面却可以很轻易地被认为是不理性的,而且肯定是不正当的,至少在使用不同的「真理」视角进行审查时是如此。目前,人类杀死了数万亿条鱼;其中许多鱼在最低(或没有)的福利预防措施下被猎杀和屠宰(或被饲养,被密集地控制和屠宰)。因为科学没有持续地验证鱼是否受苦,人类显然觉得他们的这些做法可以继续持续下去。没有足够的证据支持改变,改变的代价也很高。另一方面,我们同样可以认为,在我们清楚地了解鱼类受苦的科学性之前,我们不应该使用鱼类。考虑到我们通过使用鱼类可能给数万亿的鱼类带来的潜在痛苦的严重性,「理性的立场」很明显会是我们不应该伤害鱼类,或者要为鱼类提供最大的福利,直到有一天我们能以某种方式在鱼类是否受苦的问题上得到确认的证据。确实,我们对鱼类采取的一些最低限度的福利预防措施是通过这种谨慎的「怀疑的好处」(benefit of the doubt)的方法实现的,但这些预防措施也受到了强烈的批评,正是因为如我所说的,鱼类的痛苦是以一种假设我们可以继续使用鱼类的方式来表达的,直到有人证明我们不应该这样做。

我提出这些并不是要质疑科学方法及其回答「鱼会感到痛苦吗?」这一重要问题的能力,而是要强调,鱼类痛苦的认识论是由人类的大量投资所决定的,包括金钱、基础设施、饮食、制度等方面,正是这些投资使鱼遭受痛苦,而这又形成了我们如何看待鱼以及「鱼会感到痛苦吗?」这一问题所含的主要意图。

我们以庞大的规模利用鱼类,以至于如果它们有能力受苦就很可能在受苦,且我们这样做并没有可靠的科学来证实鱼不会因我们而受苦——这些事实能显示出关于我们的真理体系与权力的关系,以及这种表达问题和决定主体地位的方式。与其问「鱼会感到痛苦吗?」,另一种问问题的方式会是:「当我们还不能确定鱼不会受苦时,我们怎么能以我们的方式、以我们所用的规模来使用鱼?」鱼和捕鱼提醒我们,暴力本身是由我们的知识体系形成的,因此许多问题本质上是认识论的。暴力,因为它在公共空间和痛苦的政治中被呈现,只能在现有的知识体系中被看到。只有当我们将对动物的暴力概念化,才有可能看到我们对动物的暴力。围绕着巨大的全球化和工业化的规模捕鱼行为的相对沉默,以及对科学项目来验证鱼的痛苦的依赖,都或许表明了我们从根本上缺乏知识系统来想象鱼类是被施暴的主体,或者将捕鱼理解为对海洋动物的集中暴力系统。

佳亚特里·斯皮瓦克在一篇著名的文章《属下能说话吗?》(Can the Subaltern Speak?)中描述了她所谓的「认识论暴力」,以此来理解真理体系压制特定主体的能力,使特定形式的真理和可能性变得可见或不可见。斯皮瓦克以印度娑提焚烧寡妇的仪式为研究案例,这种做法曾受到英国人的法律管制,是他们在印度的殖民使命的一部分。然后印度传统主义者回应,声称这种做法是一种「习俗」。斯皮瓦克让读者注意到,真理体系塑造了殖民者和被殖民者这两种声音的叙事方式,从而压制了印度妇女的声音:印度寡妇登上死去丈夫的火堆,在上面自焚。这就是寡妇祭祀。(寡妇的梵文词汇的常规转写是sati。早期的英国殖民者将其转写为suttee)。这个仪式并不普遍,也没有种姓或阶级的限制。英国人对这一仪式的废除通常被理解为「白人男子从棕色男子手中拯救棕色妇女」。白人妇女——从19世纪的英国传教士登记册到玛丽-戴利——都没有对此提出另一种理解。与此相对应的是印度本土主义的论点,一种对起源流失而产生的怀旧模仿:「女人其实是想死的」。

我相信,斯皮瓦克的这段话总的来说与动物研究非常有关,是对人类中心主义的理解的挑战,也是对理解暴力如何转化主体的挑战。它在一定程度上提醒我们,我们目前对动物痛苦的伦理问题的表达有其局限性,同时,也创造了一个难以摆脱的逻辑结构。痛苦的政治——坚持要确定鱼是否会感到痛苦,并只对这个问题的答案做出社会和政治反应——产生了它自己的政治和它自己的主体性,且变得无可辩驳。如果支持动物的倡导者解释说,我们想把动物从痛苦中拯救出来,或者通过福利实践减少动物的痛苦——如果这是我们唯一可以利用的表达方式——那么我们就有可能被困在这个真理中,更重要的是,我们试图要「拯救」的动物也会被这个真理困住。这并不意味着我们不应该对暴力作出反应,也不意味着现有的反应没有价值;相反,学者和活动家们为强调这种痛苦所做的工作在塑造公众观念方面取得了巨大的成功。然而,即使是有价值的回应,也参与了产生其自身暴力的真理体系。谈到妇女权利话语的价值,温迪-布朗认为我们对一些解放性话语的依恋是苦乐参半的,这些话语缓解了痛苦,但同时也创造了让统治继续的条件:

如果暴力发生在你身上,那么几乎任何减少暴力的手段都是有价值的。问题在于,何时以及是否能以这样的方式表达妇女权利,好让从属者能够逃离这种侵犯的场所;何时以及是否在该场所为我们筑起一道围墙,去规范而不是去挑战其中的条件。可以说,在旨在减少痛苦的改进动物福利保护方面,动物倡导者也面临着这种两难境地。一方面,至少在用于食用陆生动物方面,控制和屠宰的条件已经有了明显的改善。然而,一些批评者指出,在减少动物痛苦的同时却并没有减少对动物的使用;相反,全球利用动物作为食物的规模和强度呈指数增长。正如Deirdre Bourke 所言,「动物福利立法往往不仅用于保护动物,而且还用于规范,甚至促进了对动物的持续使用」。最近关于采用生物工程使牲畜不感到疼痛的「思想实验」似乎只是进一步突出了与仅以减少动物痛苦为目标的政治和伦理主张有关的问题。正如斯皮瓦克可能想指出的那样,想象印度妇女对于娑提想要的解决方法——唯一的解决方法——是被英国殖民者所拯救,是一种认识上的暴力。我们同样可以问:对于人类大规模利用动物这一问题,唯一的解决方法是否是减少或避免痛苦(去「拯救」受苦的动物)?

但是,最让我感兴趣的是斯皮瓦克上面那段短文的最后一句话,它既与我们如何想象动物可能想要什么的认识论问题有关,也与想象动物可能不希望被用于人类利益的重大挑战有关。斯皮瓦克用一句简短而讽刺的话描述了印度保守主义者为寡妇献祭仪式辩护的反应:「女人其实是想死的」。通过「印度本土主义者」对娑提的辩护有效地参与复制了妇女想死的荒谬逻辑,斯皮瓦克嘲笑了一种父权体制让妇女沉默的方法,即妇女同意遵守这一习俗的唯一解释是重死轻生。「女人其实想死」这句话完全可以作为理解人类对动物施加的物质和认识暴力的工具,这正是因为我们对动物的认识论的表达,以及存在于我们周围的对动物施暴的畸形系统,似乎都依赖于这样一种逻辑:为了我们的利益和快乐,「动物其实想死的」。我们发现,这种逻辑至少在一些捕鱼行为中是非常有效的,正如联合国粮食及农业组织所使用的官方术语所指出的那样,鱼类只是从海洋和河流中被「收获 」(harvest)而来,供人类使用。在这些情况下,我们看到的是鱼被动地把自己交给我们使用,它们对于自己是继续生存还是在我们手中结束生命没有特别的偏好:「鱼其实想死」。认识暴力使鱼对自己的生命不感兴趣。然而,我们可以看到,这种说法——「鱼其实想死」——是荒谬的,正是因为它意味着鱼对被用于我们的利益缺乏任何抵抗力,而且,这种说法就像是鱼会把自己扔到船甲板上的捕鱼幻想一样,认为它们宁愿死在我们手里(或者至少,对它们是否死在我们手里没有偏好)。正如我将在后面讨论的那样,正是因为有可能提供一个不同的表达方式,并且确实需要不断地探索新的表达方式,所以才必须将动物(包括海洋动物)抵抗人类利用,它们宁愿不被利用,实际上它们不想死的可能性概念化。